Thème « Histoire : 20e siècle »

Rien ne prédisposait Linus Torvalds à devenir l’informaticien le plus convoité de la planète.

Tout commence en 1981, à Helsinki, en Finlande. À l’époque, il n’y a pas de console, pas de Mac, pas de PC, pas de Wii et pas d’Internet.

À onze ans, alors que la plupart des garçons jouent au hockey et font du ski avec leurs parents, Linus découvre l’informatique. Son grand-père lui a offert pour son anniversaire le premier ordinateur familial disponible sur le marché.

À vingt et un ans, il développe son propre système d’exploitation (le programme qui donne un visage humain aux ordinateurs) et le publie sur Internet. Gratuit et ouvert, les internautes du monde entier peuvent l’améliorer nuit et jour, bénévolement : Linux est né. La légende dit que le visage rond à lunettes de Linus Torvalds devint alors la cible préférée des jeux de fléchettes chez Microsoft. Le géant de l’informatique venait de découvrir une grande famille de programmateurs complètement passionnés. Prêts à travailler gratuitement dans leur lit, en pyjama, avec leur copine et à partager généreusement leurs découvertes. Tout ça pour améliorer un projet commun. Tout ça pour jouer ensemble. Tout ça grâce à Internet, évidemment !

Loin de chez moi raconte l'histoire de Veron Dumehjian, jeune Arménienne née à Azizya, en Turquie, avant la Première Guerre mondiale. En 1916, le ministre turc Talât Pacha ordonne par décret l'extermination totale des Arméniens de Turquie. « Un terme doit être mis à leur existence par tous moyens, même extrêmes. Il ne faudra tenir aucun compte ni de l'âge, ni du sexe, ni d'aucun scrupule de conscience... »

Comme des milliers d'autres déportés, Veron part avec sa famille, vers la Syrie d'abord, échappant de peu aux massacres, puis vers Smyrne. « Avant», dit-elle, « je n'avais jamais pensé que je n'étais pas chez moi à Azizya, ni qu'il pouvait exister des conflits entre les gens parce que certains étaient chrétiens et d'autres musulmans. »

Terrible histoire que celle qui fait de Veron, enfant très gaie, toujours disposée au bon côté des choses, une jeune fille grave et simple. Et chronique terriblement émouvante que celle des épreuves subies par une jeune Arménienne, qui va devenir américaine d'adoption.

Hier, mon père est rentré de son cabinet à l'heure du dîner, a rassemblé toute la famille dans son bureau et nous a annoncé, funèbre, que Paris était « à feu et à sang ». Des échauffourées entre étudiants et CRS avaient lieu dans le Quartier Latin. Un après-midi, j'étais monté jusqu'à la rue Soufflot et à la rue Gay-Lussac. Où avais-je le plus de chance de tomber sur elle, sinon là, au coeur des événements...

Quand elle naît, à Cracovie, en 1935, Anita est ce qu'on appelle une enfant gâtée, destinée à mener la vie conventionnelle et rangée des jeunes filles juives de la classe moyenne. La guerre arrive et fait tout exploser : le confort, la tranquillité, mais aussi les préjugés et les carcans sociaux. Niania, la nurse grenouille de bénitier antisémite ? C'est elle qui, à force de ténacité, de culot et d'amour, sauve Anita et son frère des nazis en les faisant passer pour ses propres enfants catholiques et baptisés. Des villages du fin fond de la Pologne à New York, le port de tous les nouveaux départs, en passant par Auschwitz et la Suède, où elle part se refaire une santé, découvre sa vocation d'artiste et finit par retrouver sa famille au grand complet, Anita Lobel trace avec ce récit autobiographique très détaillé un tableau sans complaisance du monde bouleversé des années quarante.

Pendant près de trois ans, le fils d'un boulanger de Damas tient son journal. Il fait ainsi la chronique d'un vieux quartier de la capitale syrienne, véritable mosaïque de nationalités réunies par les hasards de l'histoire. Il trace aussi le portrait d'une foule de personnages attachants : sa mère d'abord, à laquelle l'unit une complicité exceptionnelle ; son vieil ami Selim, qui mêle sans cesse dans ses écrits le mythe et la réalité ; Nadia, la jeune fille qu'il aime, et bien d'autres encore. Mais surtout, il découvre peu à peu la situation politique de son pays, marquée par l'injustice, l'absence de liberté et la répression de toute opposition. Pour témoigner de cette réalité - et la dénoncer - il n'a qu'une ambition : devenir journaliste.

Il n’est plus là, c’est la seule certitude. En cours d’histoire, Livio a fait un exposé sur les autodafés nazis et Magnus Hirschfeld, un médecin juif allemand qui militait pour l’égalité entre hommes et femmes et les droits des homosexuels. Pour lui, c’était bien plus qu’un simple exercice : une revendication, un moment de courage, et peut-être un aveu. Mais il s’est heurté à la perplexité, à l’indifférence et surtout à l’hostilité de sa classe. Depuis lors, il a disparu et personne ne sait où il est. Sa plus proche amie Camille, sa professeure d’histoire, ses camarades, ses parents, tous interrogent le parcours de Livio et tentent de comprendre. Dans le creux de cette absence, résonnent tous les questionnements : ils auraient dû le voir venir, aucun ne l’a vu partir. Et si cette fuite était l’expression du courage ultime ?

Leela a été fiancée à deux ans, mariée à neuf. À treize ans elle s’apprête à s’installer dans sa belle-famille quand son mari, mordu par un serpent venimeux, meurt de ses blessures.

Dans l’Inde des années 1920, il y a pire que d’être un intouchable. C’est être une veuve.

Leela va devenir une morte vivante. Rester cloîtrée pendant un an. Ôter tous ses bijoux, se raser la tête et ne plus porter qu’un sari spécial couleur de boue. Elle ne devra jamais se remarier. Partout où elle passera, elle portera malheur. Elle est au désespoir.

Heureusement, Leela peut compter sur quelques alliés : Kanubhai, son frère aîné, qui a promis de revenir l’aider ; Saviben, sa directrice d’école, qui est décidée à lui donner des cours à domicile. Ainsi que Gandhiji, un drôle de bonhomme qui prend fait et cause pour les paysans, les tisserands et tous les opprimés. D’ailleurs, celui-ci commence à bousculer les traditions et les consciences dans tout le pays…

Kashmira Sheth est l’auteur d’autres romans avec l’Inde pour toile de fond et des héroïnes à forte personnalité, mais celui-ci est le premier traduit en français. Elle a écrit cette histoire d’émancipation progressive d’une jeune fille veuve, en prenant modèle sur sa grand-tante chérie qui, comme Leela, a connu les débuts de Gandhi et vécu la longue marche de l’Inde vers la libération et l’égalité.

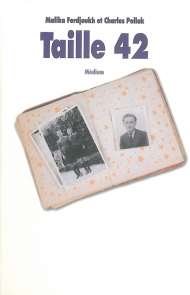

« - Non... souffla mon père. Non, monsieur Lagneau. Je ne veux pas de supplément. Je... je ne veux pas d'argent du tout.

M. Lagneau lui jeta un regard vif et curieux. Leurs yeux se croisèrent. Dans ceux de M. Lagneau, mon père ne vit rien qui pouvait lui faciliter les choses. Mais il ne vit rien qui pouvait lui nuire non plus. Il toussa pour gagner du temps. La petite alarme restait muette. Eugène nota seulement que, devant la cheminée éteinte, le mannequin était légèrement tordu en avant sur son socle, comme sur le point de prendre ses jambes à son cou. Il jeta son premier dé. Histoire de tâter Dame Chance par le pouls :

- J'aurais besoin, dit-il très lentement, de refaire mes papiers. Les miens et ceux de ma famille.

M. Lagneau se tourna vers le mannequin, le dévisagea, l'air de vouloir s'assurer que ce n'était vraiment personne. Il revint à mon père et demanda tout bas :

- Vous êtes français, monsieur Eugène ?

- Français, oui. J'ai mon décret de naturalisation.

Le secrétaire de mairie se pencha, et, toujours chuchotant :

- Eh bien, donc ? Pourquoi les refaire, ces papiers ? Vous n'êtes pas en règle avec les actuels ?

- Si, si. Il nous faudrait la même chose, les mêmes papiers. Exactement. La même carte d'identité pour ma femme. La même pour ma fille Madeleine. Et pour mon fils André. Et le petit Charly. Oui, tout, tout pareil... Mais sans le tampon.

M. Lagneau tapota le sol du bout du pied. Mon père glissa le pouce dans sa bretelle et, à cet homme dont il ignorait tout, hormis son tour de taille, son air aimable, et qu'il travaillait pour un maire désigné par Pétain, il répéta :

- Les mêmes. Sans le tampon « Juif » dessus.

Il leva la tête et chercha anxieusement quelque chose dans le regard du secrétaire de mairie. Quelque chose qui lui dirait qu'il ne venait pas de précipiter sa famille et lui-même droit sur la route du camp de concentration ou du peloton d'exécution. »

En Martinique, au pied de la montagne Pelée, la vie est difficile dans les plantations de canne à sucre. Et quand un enfant naît, c'est parfois une bouche de plus à nourrir, dont on ne sait que faire. Tel est le destin de Louis Auguste Cyparis, abandonné aux bons soins d'un orphelinat religieux puis confié comme jouet vivant à une riche famille de planteurs. Porté par la révolte et sa soif de liberté, il n'a de cesse d'échapper par tous les moyens à sa condition. Mais une autre colère gronde, sourdement : celle du volcan de la montagne Pelée, dont l'éruption causera la désolation dans la ville de Saint-Pierre. Cette colère, la seule qui l'entende monter, c'est Pascaline, qui communique avec les insectes et prétend être en contact avec les ancêtres. Mais on prétend qu'elle n'a pas toute sa raison, et c'est pourquoi on la surnomme Ti-Fol. Si seulement on entendait sa voix, il serait peut-être encore temps de fuir…

Regina vient d’Ouzbékistan. Sur la place d’une ville allemande, dans la nuit et le froid, elle attend, seule. Son père a été assassiné sous ses yeux, sa mère a fui précipitamment en Europe. Mais la jeune réfugiée veut croire au pouvoir de la mémoire, croire en un monde meilleur. Pour sublimer l’attente, elle se rappelle sa vie passée et les gens qu’elle a aimés…

Voyage à Pitchipoï raconte la tragédie d'une famille juive, en France, pendant la guerre, une tragédie qui fut celle de millions d'autres familles. En 1942, l'auteur de ce livre avait six ans. Sa famille fut arrêtée, par des gendarmes allemands et français, et dispersée.

Le narrateur et sa petite soeur furent d'abord confiés à des voisins jusqu'à ce que le maire du village fasse appliquer la décision du capitaine S-S, Commandeur de la région et responsable des mesures de répression antisémite : « L'accueil d'enfants juifs dans des familles françaises est indésirable et ne sera autorisé en aucun cas. »

Les deux enfants furent alors enfermés dans une prison, puis transférés au camp de Drancy, où la petite fille tomba malade, par malnutrition. Pendant toute cette période, ils restèrent sans nouvelles de leur mère, qui avait miraculeusement réussi à s'échapper et n'avait pas été reprise, malgré les portes qui s'étaient souvent fermées lorsqu'elle avait demandé de l'aide. Après des mois de vie clandestine, à la Libération, ils retrouvèrent leur maison. Ils ne devaient jamais revoir leur père.