Thème « contes et recueil de contes »

Le Yémen est resté pratiquement jusqu’à nos jours un pays mythique. Une magnifique culture orale s’y est développée, donnant naissance à des contes qui se racontent encore aujourd’hui. Mais cette tradition est aujourd’hui menacée et c’est le grand mérite de Fatima Al-Baydani de collecter sans relâche ce patrimoine encore vivant chez les paysans de son pays.

Les contes de ce livre proviennent de ce travail remarquable et également de celui de deux chercheurs, Haydée Charbagi et Roberto Limentari.

Ils ont été choisis et traduits avec une grande exigence par les membres de l’atelier de traduction de l’École normale supérieure.

Le résultat est magnifique. Des histoires superbes qui ont gardé toute leur force, leur originalité et leur poésie. Des héros qui ne mâchent pas leurs mots. Et des paysage à vous couper le souffle.

À propos de la traduction :

On doit la traduction de ces contes à l'atelier de traduction arabe de l'ENS :

créé en 1998 par Houda Ayoub, professeur d’arabe à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, l’atelier de traduction arabe regroupe des étudiants et des jeunes chercheurs spécialisés dans l’étude de la langue et du monde arabes. Après avoir rencontré Fatima Al-Baydani en 2006, Houda Ayoub a engagé l’atelier dans la traduction de contes populaires.

« La chambre de la princesse possédait un balcon qui donnait sur la campagne. Un jour, elle s'y assit pour y coudre. Elle contemplait le paysage magnifique qui se déployait devant le château, les bois et les collines, lorsqu'elle vit arriver sept lapins blancs qui formèrent une ronde sous son balcon. Elle était si surprise et occupée à observer les lapins que, dans un moment d'inattention, elle laissa échapper son dé à coudre. »

Mais que faire d'un dé à coudre quand on est un lapin ? Pourtant ce conte a une suite car, dans les contes espagnols comme dans tous les contes, il ne faut pas se fier aux apparences...

Un jeune homme que son père, veuf inconsolable, garde dans une chambre d'où l'on ne voit que le ciel afin de le préserver du bonheur et donc du malheur, tombe amoureux de la lune et décide de partir pour l'épouser. Une jeune fille prête à tout pour être la femme d'un prince, prête même à être amputée de son passé. Un homme qui a fait un rêve si extraordinaire, que toute personne à qui il le raconte veut posséder ce rêve et en perd la raison. Un contemplatif, qui a passé la moitié de sa vie à regarder les flammes dans l'âtre, en souriant, et qui est néammoins si futé qu'il vient à bout de neuf géants redoutables... Voilà quelques uns des héros de ces contes géorgiens, dont la particularité est de toujours commencer par cette phrase : Il était une fois mais qui peut le savoir?

Incroyable mais vrai, incredibili ma vero : la seule anthologie de contes italiens disponible à ce jour était celle d'Italo Calvino - l'auteur de Marcovaldo - publiée en 1956, en Italie, par Einaudi et reprise en poche chez Mondadori en 1993. Quelle lacune (de Venise) ! Après les contes allemands, géorgiens, indiens et afro-américains récemment parus dans cette collection, voici donc, à la demande générale, de fameux et oubliés contes italiens. C'est un exercice périlleux que de résumer des contes. E pericoloso resumersi ! Car un conte résumé est un conte terminé. Aussi nous n'allons rien résumer du tout, mais seulement vous dire que ces contes italiens sont aux contes ce que les pâtes italiennes sont aux pâtes... ce que la peinture italienne est à la peinture... ce que le cinéma italien est au cinéma... ce que le football italien est au football ! (mis à part la dernière Coupe du mon-de). Tenez, vous connaissez sûrement une femme enceinte dans votre entourage. Vous l'entendez peut-être de temps en temps soupirer : " Ce qu'il me faudrait, c'est des fraises " ou bien hurler : " Je veux des huîtres ! " La maman de Moitié de garçon, elle, avait des envies de persil quand elle attendait son enfant. Alors un jour elle dévora la moitié du champ de persil d'une sorcière, et le lendemain l'autre moitié. Car elle ne faisait pas les choses à moitié. Sauf son enfant, justement, mais ça, ce n'était pas sa faute, vu que c'est tout ce que la sorcière avait trouvé pour se venger : prédire que, le jour de ses sept ans, l'enfant serait à moitié à sa mère et à moitié à elle. Et c'est ce qu'elle fit. Le jour des sept ans du garçon, la sorcière le kidnappe en pleine rue et le coupe en deux (dans le sens de la longueur). L'histoire ne dit pas si la sorcière a assaisonné sa moitié à elle avec du persil. Mais elle dit beaucoup de choses sur la Moitié de garçon libre qui réussit à devenir pêcheur d'anguilles, fiancé royal, naufragé, et cætera... et tout ça sur une seule jambe ! Également dans ce recueil : Les trois oranges, conte du Frioul ; Le prince cochon, conte d'Émilie-Romagne ; Le maître et son élève, idem ; Le roi et la puce, conte du Frioul ; La vallée des nigauds, conte d'Émilie-Romagne ; Douzain, conte de Toscane ; Le fils du roi du Danemark, conte de Vénétie ; Le palais endormi, idem.

« L'homme au miroir » remonte au XVIe siècle, « La princesse affublée d'un bol », « Petit Bonhomme » et « Histoire de chats », au XVIIe siècle. Ces grands classiques de la culture japonaise étaient toujours restés, en France, le domaine réservé des érudits. Avec beaucoup de délicatesse et d'humour, Masahiro Inoue et Monique Sabbah les ont traduits et adaptés tout en gardant leur sens véritable et leur structure.

Voici donc les aventures du pêcheur Urashima Tarô et de la tortue qu'il rejeta à la mer. Pour le remercier, elle le conduisit dans le palais du Roi Dragon : Tout d'abord, elle ouvrit la porte de l'Est. Et ils se retrouvèrent instantanément transportés au coeur du printemps parmi de resplendissantes floraisons de pruniers et de cerisiers. Les longues feuilles enchevêtrées du saule pleureur s'agitaient doucement dans la brise tandis qu'à travers un voile de brouillard se faisait entendre le chant d'un rossignol posté sur l'avancée d'un toit.

« Histoire de chats » raconte ce qui arriva dans la ville de Kyoto lorsqu'on ordonna de libérer tous les chats.

« La princesse affublée d'un bol » est l'histoire d'une jeune fille qui, à la mort de sa mère, se retrouve la tête emprisonnée sous un immense bol en bois.

Enfin, « L'homme au miroir » révèle combien la possession d'un miroir peut se révéler dangereuse pour qui ne sait pas s'en servir ; mais comme d'un mal peut naître un bien...

Les contes judéo-espagnols ne sont pas ceux d'un pays mais d'une communauté condamnée à l'exode. En 1492, les rois Isabelle de Castille et Ferdinand D'Aragon ordonnent aux juifs de leur royaume de se convertir au catholicisme ou de quitter définitivement l'Espagne. 150 000 d'entre eux s'embarquent vers l'inconnu. Ils n'emportent rien d'autre que leur langue et, dit-on, la clef de leur maison, pour le jour où ils rentreront. Ils ne sont jamais rentrés. Certains débarquent en Europe du Nord, en Angleterre ou en Hollande, d'autres sur les côtes du Maghreb, en Égypte et en Palestine. Une partie se fixe en Italie. Les plus nombreux font route vers l'Empire ottoman car c'est là qu'ils sont le mieux accueillis. Le castillan médiéval entre alors en contact avec la langue des divers territoires de l'Empire, le turc, le grec, le bulgare... Et à la fin du XVIIe siècle la langue des juifs venue d'Espagne est devenue une langue particulière, le judéo-espagnol. C'est dans cette langue que de Sofia à Salonique, d'Alexandrie à Istanbul, les séfarades conversent, commercent, plaisantent, cuisinent et transmettent leurs histoires. Des contes délicieux et insolents, remplis de tendresse et de poésie où l'on parle d'amour, d'hommes pieux, d'enfants gourmands ou d'épouses plus rusées que le diable.

Les Kirghiz sont les enfants de Gengis Khan, leurs contes parlent des neiges du Pamir et de la beauté des yeux noirs. Ils racontent que les filles ont de l'intelligence pour deux et montent leurs chevaux à merveille, mais que si elles dénouaient leurs tresses, elles marcheraient sur leurs cheveux. Les garçons kirghiz, eux, chassent faucon au poing. Ils apprennent à tirer à l'arc et à déclamer des poèmes dès leur plus jeune âge. Tous parcourent la steppe sans crainte des sorcières et des khans redoutables.

Les contes napolitains sont drôles, remplis de péripéties et souvent poétiques. C'est Giambattista Basile qui le premier, au XVIIe siècle, décida de les consigner dans son grand livre : le Conte des contes, mais à sa manière. Celle d'un homme qui aimait les belles histoires mais aussi les farces, les mythologies grecque et latine, et les créatures fantastiques. Voici donc « L'oisonne », le plus drôle de tous, le plus insolent aussi car on y parle sans détour du postérieur d'un prince. Ninella et Ninello, une histoire de méchante belle-mère et d'enfants perdus qui commence comme il se doit dans la forêt profonde, se poursuit dans le ventre d'un gros poisson et se termine à la cour du roi. Les gourmands se régaleront de la Statue merveilleuse faite d'amandes de Milan et d'eau de rose, sans oublier le sucre de Palerme... Les frères que leur petite soeur exaspère commenceront par le dernier conte du recueil, « Les sept palombes », où l'on découvrira à quel point l'étourderie d'une benjamine peut se révéler désastreuse pour ses aînés (mais pas pour toujours, bien sûr !). La galerie de cristal devrait séduire tous ceux qui ont le goût du risque et qui n'hésiteront pas à prendre celui de surprendre un dialogue d'ogres !

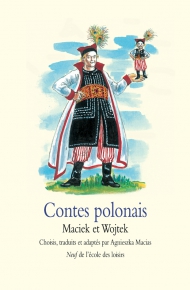

Maciek est un grand costaud courageux, Wotjek, un tout petit maigre vraiment malin, l'un et l'autre sont obligés de prendre la route pour gagner leur pain. Maciek y parviendra en débarrassant villageois, citadins et monarque des fantômes épouvantables qui les tourmentent. Wotjek, lui, se débrouillera pour épouser une princesse et couler des jours heureux dans son château. Ces deux héros très populaires reflètent bien l'atmosphère des contes polonais. Des contes paysans où la farce côtoie sans cesse le merveilleux. On y a faim et froid et la ruse prime sur tout. Lorsqu'ils ont été collectés, au siècle dernier, la Pologne était encore un pays agricole, rempli d'églises mais dont les immenses forêts restaient le domaine de Yezda Baba la sorcière. Les fleuves, celui de poissons qui parlaient la langue des hommes. Les princes parlaient aux chevaux. Les princesses se transformaient en oiseaux. Les routes étaient dangereuses car des bandes de brigands sévissaient. Mais dans toutes les chaumières on se rassurait encore et toujours en se racontant des histoires comme celles que vous présente Agnieszka Macias.

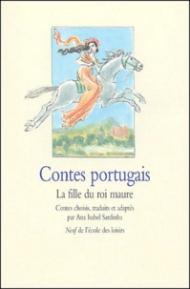

Les onze contes qui forment ce recueil vous paraîtront tout d'abord familiers, ils vous rappelleront une histoire venue d'Italie, de Russie ou de Bretagne. Mais bien vite vous vous retrouverez dans un monde ignoré, où se combinent influences arabe et européenne. Cela est frappant dans « La fille du roi maure », qui donne son titre au récit, dans « La tour de Babylone », cette fabuleuse histoire d'un vieillard condamné à y garder une princesse captive, ou encore dans « Les Trois fées », qui évoque singulièrement l'univers des Mille et Une Nuits.

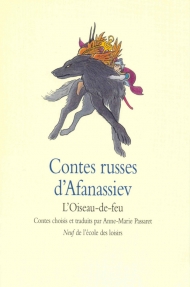

Cinq histoires absolument incontournables tirées d'une des plus belles collectes du monde. « L'Oiseau-de-feu » raconte comment les trois fils du tsar partirent à la recherche de l'oiseau qui venait voler les pommes d'or du jardin de leur père. Seul le dernier, Ivan Tsarévitch, grâce à son fidèle loup gris, parviendra à mener à bien cette enquête.

Dans « Le songe », un père demande à ses deux fils de lui raconter leur dernier rêve. Le premier obéit, mais le seconde refuse au péril de sa vie.

« Le sept Siméon » sont sept frères jumeaux et, à eux sept, ils sont vraiment invincibles. Mais le tsar ne veut pas garder à son service le dernier des Siméon, voleur de profession. Heureusement, ses conseillers le persuadent de n'en rien faire et les Siméon, à bord de leur vaisseau volant, s'en vont enlever la princesse dont rêve leur maître.

« Emelian le fainéant » ne souhaite rien d'autre que dormir sur son poêle. S'il consent parfois en descendre, c'est parce que ses frères lui ont promis un beau bonnet en fourrure et des bottes rouges. Et pourtant c'est lui qui détient la clef du bonheur.

« Vassilissa la très belle » n'est encore qu'une enfant lorsque sa mère meurt, lui confiant uen poupée pour la protéger. Mais que peut faire une poupée contre sa marâtre cruelle et la terrible Baba-Yaga, l'horrible sorcière qui vit au coeur de la forêt dans son ishba perchée sur des pattes de poule ?

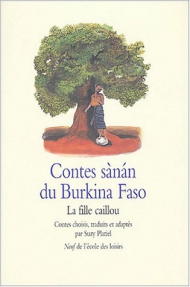

Au pays San, pour qu'un conte soit bon, il faut qu'il ait bien mûri. Et à n'en pas douter, dans ce pays où l'ethno linguiste Suzy Platiel a longtemps travaillé, il y a beaucoup de soleil car les contes qu'elle y a récoltés sont vraiment délicieux. Si vous aimez le titre, essayez donc la fille caillou : À quelque temps de là, elle accoucha d'un... caillou, une jolie petite boule de silex, ronde, ronde, ronde. Alors pour cacher sa honte, elle s'empressa d'aller rouler la petite boule de silex sous le grenier. Des contes sànán, il y en a pour tous les goûts, des drôles et des tristes, des longs et des courts, des très jolis et des un peu crus mais dans tous ou presque on aime à se moquer : des parents trop sévères, des animaux trop naïfs, des Blancs trop violents, des amoureux trop amoureux, d'un imbécile qui organise un concours de mensonges, des génies malfaisants aussi. Il faut dire qu'au pays San il se passe des choses vraiment surprenantes : un bébé sort du ventre de sa mère pour l'aider à charger son bois pour le feu, une jeune fille a beaucoup de mal à garder ses seins, une autre ressuscite son fiancé avec une queue de serpent, un petit chiot veille sur la santé de son maître mieux que ne le ferait sa mère, un abominable scorpion élit domicile dans le nez d'un malheureux singe.

On ne connaît pas en France les contes qui font les délices des enfants tchèques. Pour remédier à cette injustice, les auteurs de « Cheveux d'or » ont longuement exploré le vieux fonds populaire tchèque et ils ont lu et relu la collecte de Karel Erben, cet archiviste poète qui, au début du siècle dernier, fit le tour des châteaux de Bohème pour sauver de l'oubli les contes populaires qui dormaient oubliés au fond de vieux grimoires. À cette époque, le tchèque n'était plus parlé que par une minorité de paysans, l'allemand était devenu la langue courante, celle des écrivains et des intellectuels.

Aujourd'hui, ils nous font partager leur émerveillement pour ces histoires venues pour la plupart du Moyen Age.

« Il y avait un roi si sage qu'il comprenait ce que tous les êtres vivants se racontaient. Écoutez donc comment cela arriva. Un jour une vieille grand-mère vint le voir, apportant un serpent dans un panier; elle lui dit de l'apprêter : s'il le mangeait, il comprendrait tout ce que pourrait dire n'importe quel animal dans l'air, sur terre et dans l'eau. Il plut au roi de pouvoir connaître ce que tout le monde ignorait, il paya bien la grand-mère et ordonna immédiatement à un serviteur de lui préparer ce "poisson" pour le déjeuner... »

Ne vous fiez pas au sourire du poisson !

C’est une des leçons que vous trouverez dans ce recueil de contes turcs choisis dans les archives de deux excellents spécialistes du domaine. Ils ont pour traits communs l’originalité et la démesure. Ces contes à tiroirs frisent même la folie. C’est le cas de celui qui a donné son titre à ce livre.

Dans ce recueil tous les héros, vagabonds ou sultans, rivalisent d’imagination pour obtenir ce qu’ils veulent. Cela vaut pour les hommes comme pour les animaux, souvent très inquiétants, qui se pressent dans ces histoires. Supermalin, superidiot, superhonnête, supermenteur, supermanipulatrice, superpeureux, superbelle, superlaide… chacun se surpasse dans son domaine. Le résultat est stupéfiant.

Impossible de résister à la gaieté très caustique de ce répertoire inédit en France.

Parce qu'ils sont parfois très drôles, parfois très sages et souvent drôles et sages à la fois, les contes yiddish s'adressent vraiment à tout le monde. Comme tous les contes, ils apprennent à se débrouiller dans la vie. Mais dans les contes yiddish tous les coups ne sont pas permis ! La meilleure façon de s'en sortir c'est encore de réfléchir. Et ce qui est vrai pour le héros l'est pour vous aussi. Chaque conte yiddish pose une question: un mendiant affamé peut-il triompher d'un aubergiste sans coeur ? Un bon père doit-il répondre si on lui demande l'heure dans un train ? Comment se faire rembourser une dette ? Et si les questions sont multiples, les façons de réfléchir le sont aussi. On peut s'y prendre en rêvant, en prenant la route, ou en faisant semblant de dormir, par exemple. De toute façon, chaque question aura sa réponse. Une réponse vraiment satisfaisante qui permet de gagner tout en restant un « mensch », un homme. Une réponse si étonnante qu'on n'hésitera pas à refaire encore et encore le voyage de Chelm à Varsovie.

Le roi est très malade. Seule l'eau de la vie peut le sauver. Il a trois fils. L'Aîné et le Puîné partent tour à tour à la recherche du remède dans le seul espoir d'être les héritiers du royaume. Le Benjamin partira lui aussi dans le seul espoir de sauver son père. Mais que peut un coeur pur contre l'ambition, la ruse, le mensonge, la cruauté d'un monde désenchanté ?

Deuxième exploration d'Olivier Py dans le monde des contes de Grimm.

Consultez le dossier « Pièce (dé)montée » sur le site Canopé

Consultez le dossier « Pièce (dé)montée » sur le site Canopé